Prof. Dr.-Ing. Richard A. Herrmann, Herrieden

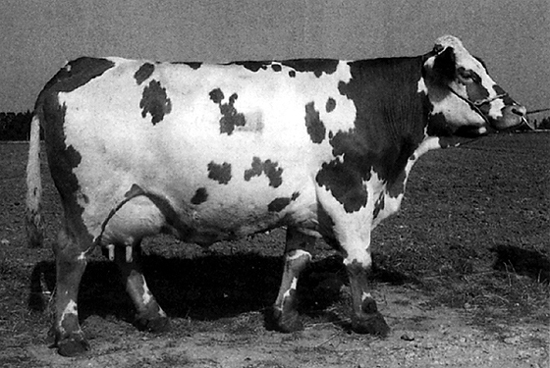

Beitrag "10 Jahre Verein zur Erhaltung des Ansbach-Triesdorfer Rindes e.V." Im Raum Ansbach existierten fränkische Landschläge, die als braunes, rotes Landvieh z.T. mit Blesse auftraten. Im 18. Jahrhundert wurden zur Förderung der Landwirtschaft andere Rassen in diese Landschläge eingekreuzt. Der Anstoß hierzu kam vom Markgraf Carl Wilhelm Friedrich, der auch als wilder Markgraf bezeichnet wurde und von 1729 - 1757 regierte, mit dem Kauf von sechs schwarz-weißen Hollandrindern, die im Jahre 1740 nach Ansbach gebracht wurden. Die Grundidee basierte, in Unkenntnis der Mendel'schen Vererbungslehre, auf dem Wunsch, aus jeder Rasse das Beste in die Zucht einzuführen. Zur Vermeidung von Inzucht ließ Carl Alexander (1757 - 1791), der letzte Markgraf zu Ansbach, den Kauf von friesischen Bullen und schwarzweißen Höhenrindern aus der Westschweiz durchführen. Die Tiere wurden anfänglich in Ansbach und dann in Triesdorf gezüchtet. Von Bedeutung war dabei die Farbgleichheit zwischen den friesisch-holländischen Tieren und dem Schweizer Höhenvieh. Die Einführung der Schweizer Tiere in die Zucht der mit dem Niederungsvieh gekreuzten Landschläge war erfolgreich. Im Jahr 1780 wurden 24 schwarzweiße Kühe und ein Bulle aus Freiburg und dem Kanton Bern angekauft und eingeführt. Mit den Tierseuchen in den Jahren 1792 und 1800, die als Lungenseuchen auftraten, ging ein Großteil des Rinderbestandes in Triesdorf verloren. Nach diesen Rückschlägen in der Triesdorfer Zucht wurden, nicht wie vorgesehen im Berner Oberland, sondern im Unterland, im Emmental und Entlebuch, ein Bulle und 17 Kühe angekauft. Diese Tiere wiesen schwarzbraune bis weißgraue Farben auf und waren außerdem milchbetonter und kleiner im Körperbau. In der seit 1806 als bayerisches Staatsgut in Triesdorf betriebenen Rinderzucht folgte 1830 die Einfuhr von Niederungsrindern aus Jever. Der Erwerb von Zuchttieren verzeichnet 1834 mit Simmentaler Rindern wieder die Einfuhr von Tieren aus der Schweiz sowie ostfriesisches Niederungsvieh, 1836 Vieh- käufe in der Steiermark und 1838 im Allgäu. Die Ansbach-Triesdorfer Rinder zeigten Mitte des 19. Jahrhunderts eine weiße Farbzeichnung mit rötlichen oder schwarzen Flecken. Weiter traten getigerte Tiere und Rot- sowie Schwarzschecken auf. Infolge der Entstehungsgeschichte waren die Tiere verschiedenartig und fielen teils in Form- und Farbgebung in den Typ des Höhenoder Niederungsrindes. Neben der Milchleistung beeindruckte vor allem das Arbeitsvermögen der Tiere. Es wird berichtet, dass Ansbach-Triesdorfer Kühe zu zweit landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte gezogen haben, für die sonst vier Tiere benötigt wurden. Die Hartklauigkeit ließ das Arbeiten der Tiere ohne Hufbeschlag auch auf den mit Lesesteinen befestigten Feldwegen zu. Die Vorzüge der Ansbach-Triesdorfer Rinder führten in den Jahren von 1860 - 1880 zu einer Ausbreitung der Rasse über Mittel- und Unterfranken hinaus, so dass auch Tiere in Oberfranken und Nordschwaben gehalten wurden. In der Hochzucht um 1896 existierten ca. 190.000 AT-Tiere. Weiter fanden Exporte des Ansbach-Triesdorfer Rindes nach Frankreich und England statt. Durch das Körgesetz von 1888, das mit der erzwungenen Reinzucht der AT-Tiger nur noch rein getigerte Tiere zuließ, fand eine wesentliche Veränderung in der Zucht statt. Der reine Tigertyp ist in dieser Kreuzungsrasse jedoch genetisch die Ausnahme, d.h. eine Zufallsvariante. Die Anforderungen der Reinzucht verringerten damit schlagartig die Zuchtbasis. Mit der Entwicklung und Einführung von Landmaschinen nahm die Bedeutung der Arbeitsleistung immer stärker ab.

Weiter setzte bereits die Zucht des Zweinutzungsrindes ein. Die züchterischen Schwierigkeiten bestimmten immer stärker den Fortbestand der Zucht, da insbesondere gute Bullen fehlen. Die Gemeinden stellten in ihren Bullenhaltungen immer mehr Simmentaler Fleckviehbullen auf. Als letztes Mittel wurde mit In- und Inzestzucht versucht, der Reinzucht gerecht zu werden. Ab 1919 wurde die Zucht der Ansbach-Triesdorfer nur noch von Kleinbauern betrieben. 1925 konnten noch 12 Stiere gekört werden. Von Kleinbauern wurden auch nach dem Ende der offiziellen Zuchtbuchführung die Tiere weitergezüchtet. Insbesondere verblieben Restbestände in Bereich der Uffenheimer Bucht, im Raum Leutershausen, nördlich von Ansbach und im Altmühltal. Seit 1989 erfolgt von Mitgliedern der GEH die Betreuung der Rasse. 1992 wurde ein gemeinnütziger Verein zur Erhaltung des Ansbach-Triesdorfer Rindes e.V. gegründet und die Tiere werden seit 1989 von einem Kreis engagierter Landwirte weitergezüchtet. Derzeit werden in 12 rinderhaltenden Betrieben die Restbestände der Ansbach-Tries- dorfer Rinder züchterisch betreut. Es sind noch 11 unabhängige Kuhlinien vorhanden, die deutliche Merkmale der Ansbach-Triesdorfer erkennen lassen. Die Erhaltung der kleine Population gestaltet sich äußerst schwierig, da durch die Häufung von männlichen Kälbern und geringen Erfolgen mit Embyro-Transfers die Zuchtbasis nur begrenzt erweitert werden konnte. Der Erhalt der Ansbach-Triesdorfer Rinder ist als sehr gefährdet zu einzustufen. Durch den Fachausschuss zur Erhaltung der genetischen Vielfalt bei landwirtschaftlichen Nutztieren der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde e.V. wurde die Empfehlung, die Anerkennung als Rasse sollte vollzogen werden, ausgesprochen, insbesondere deshalb, da ein klares Zuchtziel vorhanden ist. Diese Empfehlung unterstützt die seit Jahr 1989 laufenden Bemühungen zur Aufnahme des Ansbach-Triesdorfer Rindes in das Bayerische Rassenerhaltungsprogramm.